দ্বিতীয় পর্বঃ শ্রেণিবিন্যাস খায় না মাথায় দেয়!

তোমাদের আমি আমার নিজের একটা গোপন কথা বলে রাখি! আগে কথা দাও কাউকে বলবে না! অন্যদের বললে বেইজ্জতির একশেষ হবে কিন্তু! সেটা কি জানো? আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন “ভ্রূণ” শব্দটাই বুঝতাম নাহ! তাই তোমাদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখি, “ভ্রূণ” জিনিসটা আসলে একগুচ্ছ মানে কিনা অনেকগুলো কোষের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই না।

বেশ ভালো কথা, এটা একটা কোষ। কিন্তু কেমন কোষ এটা? অনেকে হয়তো বলবে এক ধরণের জনন কোষ, কেউ বলবে দুই প্রস্থ ক্রোমজোমওয়ালা কোষ, কেউ বা বলবে ভ্রূণ হলো “জাইগোট”। কিন্তু আমরা এতশত কঠিন টার্ম জানতে চাই না। আমরা জিনিসটাকে বুঝতে চাই। কাজেই চলো, বুঝিয়ে দিই।

তার আগে বলো, তোমার জন্ম কিভাবে হলো? জীববিজ্ঞান এর একটা উত্তর দেয়। উত্তরটা অনেকটা এরকম- তোমার বাবার শরীর থেকে একটা কোষ উৎপন্ন হয়(যাকে আমরা বলি হ্যাপ্লয়েড কোষ। সোজা কথায় যেসব কোষে ২৩ টা ক্রোমোসোম থাকে সেটা হ্যাপ্লয়েড কোষ) যাকে বলে শুক্রাণু, আবার তোমার মায়ের দেহ থেকে আরেকটা কোষ উৎপন্ন হয় যেটা আরেকটি হ্যাপ্লয়েড কোষ, যাকে বলে ডিম্বাণু। এখন বলো তো, যখন দুইটা হ্যাপ্লয়েড কোষ অর্থাৎ ২৩ টা করে দুইটা হ্যাপ্লয়েড কোষ মিলিত হবে তখন তারা কি উৎপন্ন করবে? তুমি বলবে, খুব সোজা, ৪৬ টা ক্রোমোসোমওয়ালা কোষ। হ্যাঁ, আর এরকম ৪৬ টা ক্রোমোসোমওয়ালা কোষকে আমরা ডাকি ডিপ্লয়েড কোষ। (কেন এরকম ডাকা হয় সেটা বের করার দায়িত্ব আমি তোমাদের দিলাম)।

এখন একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি, তুমি পৃথিবীর যে মানুষকেই নাও না ক্যানো, আমি আবারো বলছি যে মানুষকেই নাও না ক্যানো তার শরীরের প্রত্যেক কোষে ৪৬ টা ক্রোমোসোম থাকে।(কিন্তু তোমার বাবা-মায়ের যে জনন কোষ সেগুলোতে কিন্তু ২৩ টাই ক্রোমোসোম থাকে আর সেসবকে আমরা বলি জনন কোষ! সেসব আমাদের জনন অঙ্গেই পাওয়া যায়। সাধারণত বাকি সবখানে কিন্তু ৪৬ টা করেই থাকে। ক্লিয়ার?) আর সেই প্রতিটি ৪৬ টি ক্রোমোসোমে একটা জিনিস থাকে যাকে আমরা আদর করে ডাকি “ডিএনএ”। আর একটা মানুষ তৈরি হতে যা যা প্রয়োজন তার সব এই ৪৬ টা ক্রোমোসোমের ডিএনএ দিয়েই নির্ধারিত হয়! কাজেই, তোমরা কি ফীল করতে পারছো ডিএনএ জিনিসটা কতোটা ইন্টারেস্টিং? তো যাই হোক, তোমার বাবা আর মায়ের দুইটা কোষ মিলিত হয়ে কিন্তু ৪৬ টা ক্রোমোসোম তৈরি করে ফেললো। এখন মানুষ না হয়ে যাবে কই! 😛 কিন্তু তুমি মনে হয় এখানে এসে একটু কনফিউজড হয়ে গেলে। কারণ তুমি তো জানো মানুষ মানেই মোটামুটি বড়সড় কিছু একটা। কিন্তু তুমি জেনে এসেছো “কোষ” জিনিসটা খুব খুব ছোট। তাহলে দুইটা কোষ থেকে এতোবড় একটা মানুষ ক্যাম্নে হয়?

ব্যাপারটা আসলে মোটেও জটিল কিছু না। নিশ্চয়ই তোমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে জেনেছো, যেখানে কিনা একটা কোষ থেকে একই রকম দেখতে অনেকগুলো কোষ উৎপন্ন হয়। আর এখান থেকেই ভ্রূণ জিনিসটার ইতিবৃত্ত শুরু হয়!

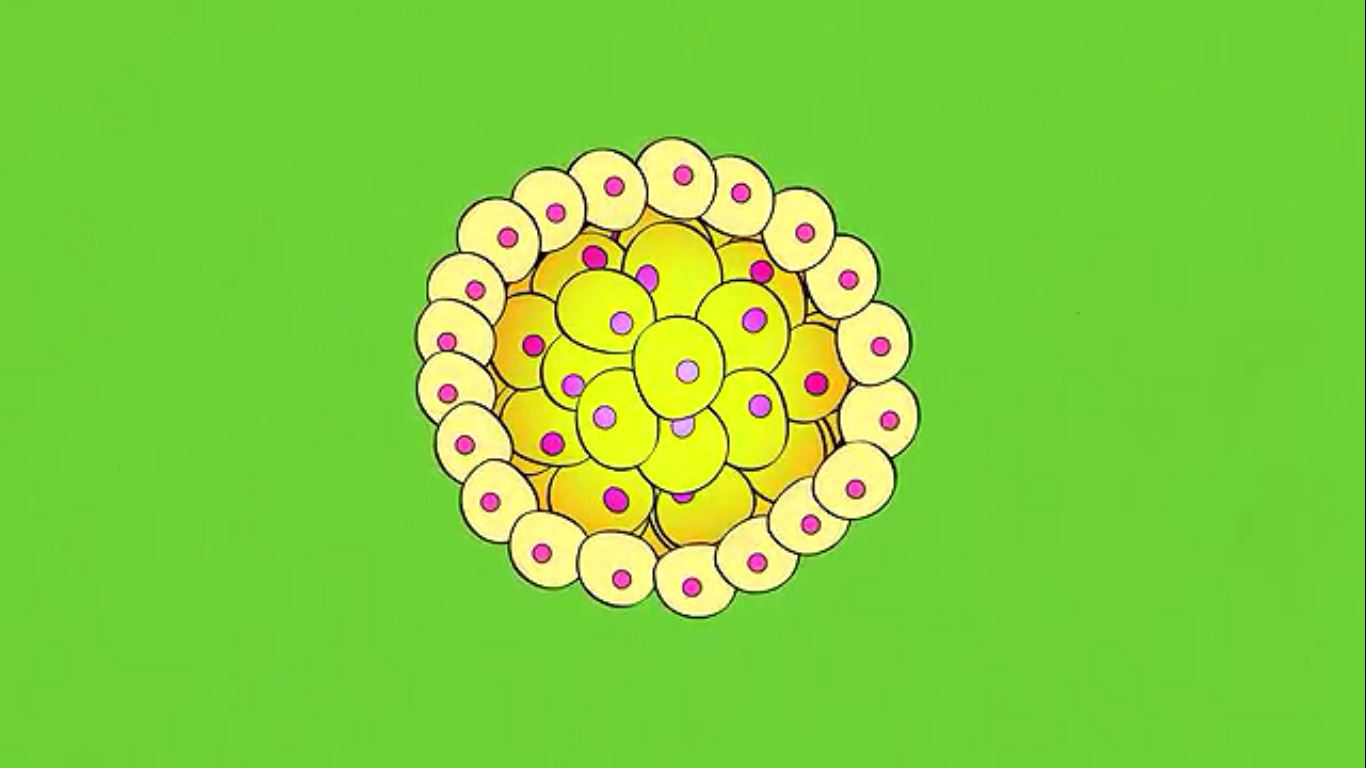

মাইটোসিস জিনিসটার একটা মজা আছে। একটা কোষ থেকে সবসময় দুইটা কোষ উৎপন্ন হয়। তাহলে ওই দুইটা কোষ থেকে দুইটা দুইটা করে চারটা। আবার ঐ চারটা কোষ থেকে আটটা, আটটা থেকে ষোলটা, আবার ষোলটা থে বত্রিশটা- এরকম। আর এরকম ৩২ টা কোষকে একটা সুন্দর নামে ডাকা হয়। একে বলা হয় “Morula”. নিচের ছবিটাই হলো “Morula”

৩২ টা কোষের Morula

“Morula” পর্বের পরে এ কাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটে। আর এ জিনিসটা আমি পরপর কয়েকটা ছবি দিয়ে দিই। তারপর বর্ণনা করি।

প্রথম ছবি

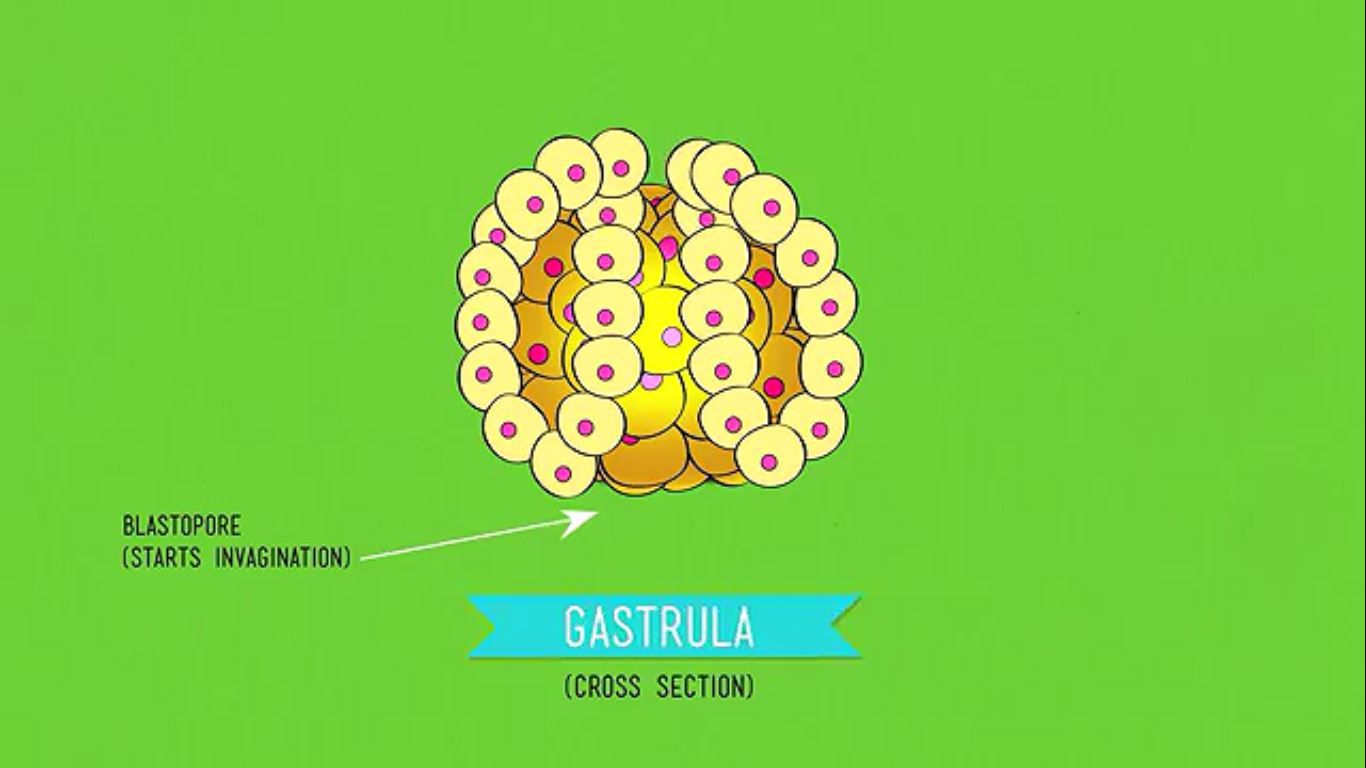

নিচের দিকে দেখো তো কিছু একটা হচ্ছে কিনা!

ছোট জিনিসটা ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে এভাবে একটা টিউব ফর্ম করে ফেলে।

প্রথম ছবিতে দেখতে পাচ্ছো, মরুলা পর্বের পরে তাকে ঘিরে আরো কোষ তৈরি হয়ে সেজেগুছে আছে(আরে, থাকবে না-ই বা ক্যানো। মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে তো চলতেই হবে। ফলে, মরুলাকে ঘিরেও কোষ উৎপন্ন হবে না?)। এরপরের ছবিতে দেখো তো, পুরো গোলকের মতো জায়গার নিচের দিকে ছোট একটা জায়গায় কিছু একটা হচ্ছে না? একে আমরা একটা গালভরা নামে ডাকি, আমরা বলি “গ্যাস্ট্রুলেশন” পর্যায় শুরু হলো। ভালো কথা, পর্যায়টার নাম “গ্যাস্ট্রুলেশন” ক্যানো জানো? কারণ এই যে গোলকের মতো নিচের দিকে ছোটোখাটো যে ব্যাপারটা ঘটছে(যাকে আমরা ব্লাস্টোপোর বলি। এই ফাঁকে বলে রাখি, Pore মানে ছিদ্র আর ওই গোলককে বলে Blastocyst. যেহেতু Blastocyst এ ছিদ্র বা Pore তাই একে Blastopore না বলে উপায় আছে?) সেটা চলতেই থাকে আর সেটা ক্রমাগত চলতে থাকলে সেটা শেষের ছবির মতো হয়ে যায় না? আর ফলে তুমি দেখতেই পাচ্ছো, একটা নলের বা টিউবের মতো কিছু একটা উৎপন্ন হয়ে গেলো না? এই নল বা টিউবটাই কিন্তু তোমার পরিপাক নালী! পরিপাক সম্পর্কিত জিনিসপত্রকে আমরা আদর করে ডাকি “গ্যাস্ট্রিক”। কাজেই তুমি বলো, প্রক্রিয়াটির নাম যে “গ্যাস্ট্রুলেশন” হবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? যাই হোক, এই গ্যাস্ট্রুলেশন পর্যায়েই কিন্তু একটা বিষয় নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত হয় তার এই নালীর একপ্রান্তে মুখ আরেকপ্রান্তে পায়ুপথ থাকবে নাকি একটা ছিদ্র দিয়েই খাদ্য গ্রহণ আর বর্জনের কাজ চলবে(একটু অবাক লাগলেও ঘটনা কিন্তু তা-ই)। এটা কিন্তু একধরণের Evolutional Benchmark. “Evolutional Benchmark.”- কথাটা মনে রেখো, কারণ আমি এর ব্যাখ্যা দিবো পরের পর্বেই।

আচ্ছা, যাই হোক, এখন দেখো, এইবার কিন্তু পুরো জায়গাটা ঘিরে কোষের স্তর তৈরি হতে থাকবে। মনে রেখো, এই কোষের স্তর তৈরি হওয়াটাও কিন্তু একটা Evolutional Benchmark.

উফ! আজকের জন্য অনেক হয়ে গেলো না? আমি কিন্তু অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি। কাজেই দেখা হচ্ছে পরের পর্বে। 😉

(লেখার ভুল শোধরানোর কাজে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডা. তৌফিক হাসান প্রতীক ভাইয়ের কাছে; তার এতো ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও সময় দিয়েছেন আর প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আর উদারভাবে ছবির সাহায্য নেয়া হয়েছে Crash Course এর। Happy Learning! )